弦楽四重奏曲 (フォーレ)

弦楽四重奏曲(仏: Quatuor à cordes) ホ短調作品121は、近代フランスの作曲家ガブリエル・フォーレ(1845年 - 1924年)が作曲した弦楽四重奏(ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ)のための室内楽曲。全3楽章からなり、演奏時間は約23分[1]。

作曲の経緯

[編集]フォーレの弦楽四重奏曲は、1923年8月から1924年9月にかけて作曲された[2]。

着手

[編集]1923年2月中旬にピアノ三重奏曲を完成したフォーレは、6月25日から約3ヶ月間オート=サヴォワ県の村アヌシー=ル=ヴューに滞在した[3][4][5][6]。

78歳のフォーレにとって、高齢から来る無気力状態が嘆きの種だったが、アヌシー=ル=ヴューはフォーレお気に入りの地であり、8月25日には親友フェルナン・マイヨの主催により、フォーレの『レクイエム』やオネゲルの『ダヴィデ王』抜粋などの演奏会が開かれ、このとき自作を指揮したオネゲルと会っている[3][5][6]。 これらによって気力を取り戻したフォーレは、同年9月9日付けの妻マリーに宛てた手紙で、弦楽四重奏曲の着手について次のように報告している[5]。

「私は毎日少しずつ曲を書いています。そう、ほんの少しです。これまで何度もあったように、この最初の模索がどんな運命をたどるのかまだ分かりません。実はピアノを使わない弦楽四重奏曲に着手したのです。これはベートーヴェンによって知られるようになった分野で、彼以外の人はみな恐れて、あまり手を付けていません。ためらってきました。サン=サーンスもそうで、それに取り組んだのはようやく晩年になってのことでした。そして彼の場合も、他の作曲分野のようにはうまくいきませんでした。そんなわけで、今度は私が恐れる番だとおっしゃるかもしれませんね……。だからそのことについては誰にも話してはいないのです。これからも目標に手が届くようになるまで、話すつもりはありません。『お仕事をなさっていますか』と聞かれても、私は図々しく『いいえ』と答えています。だから誰にもいわないでください。」

— 1923年9月9日付、妻マリーに宛てたフォーレの手紙[5]

最初に書かれたのは第2楽章であり、9月12日に完成した。つづいて同年秋にパリの自宅で第1楽章が書かれた[7][3][5]。

このころ、フォーレは音楽誌『ルヴュー・ミュジカル』編集者のアンリ・プリュニエールと親しくなり、同誌の特別号「ロンサールと音楽」のために歌曲の寄稿を依頼された。1923年11月3日にフォーレはプリュニエールの依頼を引き受け、ロンサールの詩に基づいて作曲を始めた。ところが、モーリス・ラヴェルもプリュニエールの依頼によって同一の詩を選んで作曲していたことが判明し、フォーレは自作の草稿を破棄してしまった。批評家のギュスターヴ・サマジルによると、このことを知ったラヴェルはパリ音楽院の師であったフォーレに優先権を譲ると申し出たものの、その内心は穏やかでなかったようだと述べている。フォーレにとって「遺言」ともなるはずだった歌曲は、このような経過によって失われた[5]。

最後の年

[編集]

1923年の冬からは、フォーレは動脈硬化による手足の痺れと半睡状態に見舞われた。年が明けて1924年の春も、次男フィリップの回想によれば、肉体の衰弱のために「陰気で退屈なものであった」という[3]。

しかし、6月20日から約1ヶ月間ディヴォンヌ=レ=バンのグランド・ホテルに滞在したフォーレは、ディヴォンヌの静かで軽やかな空気や部屋のテラスから望めるアルプスの景色に囲まれながら終楽章に着手した。次男フィリップによれば、仕事はフォーレに喜びを与え、彼は自らを立ち直らせたある種の内なる喜悦に浸って毎日を送っていた[3][5]。 7月末に4度目の滞在となるアヌシー=ル=ヴューに移ったフォーレは、9月12日に妻マリーに宛てて次のように報告している。

「昨晩、終楽章を仕上げました。これで四重奏曲は完成です。第1楽章と第2楽章の間にちょっとした新たな楽章を入れようという考えが起こらなければの話ですが……。しかし必ずしも必要なものではないので、少なくとも今のところは苦労してそれを追求する気はありません。」

— 1924年9月12日付、妻マリーに宛てたフォーレの手紙[5]

9月19日、フォーレは肺炎を起こし、長男エマニュエルと次男フィリップが交替で看病に付いた。一命を取り留めたフォーレだったが、視力が衰え、自分の足で立つことができなくなった[7][5]。

フォーレはこのとき、同行していたマルグリート・アッセルマンに、この作品に関する最後の口述を次のように残している。

「……ロジェ=デュカスに、時間がなかったために記せなかった速度、ニュアンス、及びその他の記号を書き加えてくれるように頼んでください……。私はこの弦楽四重奏曲が、いつも最初の演奏を聴いてくれるデュカス、プジョー、ラロ、ベレーグ、ラルマンらの幾人かの友人たちの前で試演された後に、出版、演奏されることを望みます。私は彼らの判断を信頼しているとともに、この四重奏曲が刊行されるべきか破棄されるべきかの決断も彼らに委ねます……。はじめの二つの楽章は、表情豊かで一貫して変わらぬ様式に基づいています。そして三つ目のものは、私のピアノ三重奏曲の終曲を思わせるような、スケルツォ風の軽快で楽しい曲調を持たねばなりません。」

— 1924年、弦楽四重奏曲についてのフォーレの口述[3]

死

[編集]10月18日、衰弱したフォーレは列車でパリに戻った。次男フィリップは、「(フォーレは)途中、客車の窓ガラスに額をぶつけながら、太陽に照らされたブールジュ湖を凝視していた。これは父が見た最後の太陽であった。その後は、雲の垂れ込めた空の下で灰色の毎日を送ったのである。」と回想している[3][5]。

自宅でもフォーレの体力や食欲は回復しなかった[5]。 死の床で、フォーレは弦楽四重奏曲を試演するという申し出を断っている。聴覚障害のために「やめてくれ! きっとおぞましいものにしか聞こえないのだから」と言って、聴くのを拒んだという[7][8]。

11月2日にフォーレは発作を起こして苦しみ、記憶も混乱した[5]。 しばらくの間話せるようになったフォーレは、二人の息子に次のような言葉を残した。

「私がこの世を去ったら、私の作品がいわんとすることに耳を傾けてほしい。結局、それがすべてだったのだ……。おそらく時間が解決してくれるだろう……。心を悩ましたり、深く悲しんだりしてはいけない。それは、サン=サーンスや他の人々にも訪れた運命なのだから……。忘れられる時は必ず来る……。そのようなことは取るに足らないことなのだ。私は出来る限りのことをした……後は神の思し召しに従うまで……。」

— 1924年11月2日、死の2日前にフォーレが息子たちに残した言葉[3]

また、フォーレはロジェ=デュカスを迎えて、「わかるね、あなたにきちんと仕上げてほしい……。」とだけ言えたという[5]。

1924年11月4日、フォーレは静かに息を引き取った[5]。フォーレの死にフランス政府は弔意を表し、11月8日に国葬を執り行った。マドレーヌ寺院において、フォーレのレクイエムが演奏され、ナディア・ブーランジェが弔辞を述べた。しかし、葬儀に当たってときの文部大臣フランソワ・アルベールは「フォーレとは何者か」と尋ねたという。フォーレはパリのパッシー墓地に葬られた。後に、友人アンドレ・メサジェも隣に葬られた[3][5]。

初演・出版

[編集]フォーレの遺言どおり、弦楽四重奏曲の演奏と出版は彼の友人たちによって確かめられた[3][9]。

1925年6月12日、パリ音楽院ホールで開催された国民音楽協会の演奏会において、ジャック・ティボーとロベール・クレットリーのヴァイオリン、モーリス・ヴィユーのヴィオラ、アンドレ・エッキングのチェロによって初演された[7][3][10]。

作品は、1925年にデュラン社から出版され、フォーレが演奏・出版の判断を託した友人たちのひとり、批評家のカミーユ・ベレーグに献呈された[1][10]。 また、1925年にアルフレッド・コルトー編曲による四手ピアノ版(うちアンダンテはフォーレ自身の編曲)が出版されている[10]。

なお、フランスのフォーレ研究家ジャン=ミシェル・ネクトゥーは、きわめて注目されたこの初演において、フォーレの死後それほど時間が経っていなかったために、聴衆はこの作品を客観的に理解することができず、フォーレが本来意図した内容とはかけ離れた、あたかも墓の下から聞こえてくるような音楽として受け止めたと述べている。これにより、この作品が演奏される際には敬意と慎みがより重視され、結果として、とりわけ終楽章においてはフォーレが「軽快で楽しく」と明示しているにもかかわらず、より緩慢なテンポが用いられるようになったとする[3]。

フォーレの次男フィリップは、この終曲に関して次のように述べている。

「象徴的な偶然により、ガブリエル・フォーレはその作品と80年に及ぶ生涯を、彼には良すぎることも悪すぎることもなかったこの世に寛大にほほえみかけるような平穏な雰囲気の中で閉じている。」

— 弦楽四重奏曲の第3楽章についてのフィリップ・フォーレ=フレミエの言葉[3]

特徴

[編集]位置づけ

[編集]フォーレの創作期間はしばしば作曲年代によって第1期(1860年 - 1885年)、第2期(1885年 - 1906年)、第3期(1906年 - 1924年)の3期に分けられる[11]。フォーレの唯一の弦楽四重奏曲は、彼が78歳のときに書かれた。フォーレの最後の室内楽曲であるとともに、生涯最後の作品となった[1][7]。

『クラシック音楽史大系7 ロシアとフランスの音楽』でフォーレの項を担当したロナルド・クライトンは、「おそらくフォーレの室内楽のどの作品にもまして、この弦楽四重奏曲はベートーヴェンの後期の世界のような、世俗の喜びや悲しみを超越した世界、それでいて非人間的でも超難解でもない次元に置かれている。」とする[7]。

主調となる第1楽章には、フォーレの全作品の総決算としてホ短調が用いられている。フォーレのホ短調の作品には、歌曲集『閉ざされた庭』(作品106、1914年)の終曲「砂の上の墓碑銘」、9つの前奏曲(作品103、1910年)の第9番、夜想曲第10番(作品99、1908年)、同第12番(作品107、1915年)、ヴァイオリンソナタ第2番(作品108、1917年)などがあり、ネクトゥーによれば、瞑想的で控えめなフォーレの霊感あふれる作品群である[5]。フランスの哲学者ウラジミール・ジャンケレヴィッチは、フォーレ作品のホ短調は、峻厳さと「少し灰色がかった紺碧の色調」であり、「一日の終わりを告げる空、このホ短調の蒼穹の雰囲気が、フォーレの晩年の作品を照らし出している。」と述べている[12][13]。

音楽

[編集]日本の音楽学者大宮真琴はこの曲について、「作曲手法はあらゆるものを通り越して、完全なものとなり、全曲はまったく対位法的に組み上げられており、楽想は完全な表出力をもって流麗優雅、少しのどぎつさもわざとらしさもない。楽想と手法とがまったく融合し、いかにも高雅にして迫力ある作品に凝結している。フォーレが晩年にゆきついた境地であったというべきである。」と述べている[1]。

ネクトゥーは、フォーレが音楽において地方色を出さず、音楽以外の要素を厳しく排除してきたとし、これらが絶えず透明感を増していった結果、弦楽四重奏曲でついに全くの抽象性に到達したとする[14]。一方で、ジャンケレヴィッチは、弦楽四重奏曲を「至高」と表現しつつ、この曲に見られる知的な天真爛漫さ、崇高な単純さは、フォーレの作品4の歌曲「リディア」にすでに示されていると指摘している[15][12]。

曲は3楽章構成を採っている。日本の音楽学者平島三郎は、ピアノ三重奏曲の場合は3楽章構成は伝統的な構造だが、弦楽四重奏曲としてはやや異例とする。この曲の完成を報告したフォーレの手紙にもあるように、作曲者自身も第1楽章と第2楽章の間に短い楽章を入れる可能性を念頭に置いていた[16]。これについてクライトンは、この曲の楽章間および楽章内の主題間に強力な対照がなく、この曲は最初捉えどころがないように見えるかもしれないと述べている。さらに、すべての楽章が2拍子あるいは4拍子を取っているため、第1楽章と第2楽章の間に3拍子の小曲を置いていたら、ある程度拍子の単調さを救えたかもしれないとする。とはいえ、「いずれにせよ、3つの豊かな楽章は、繰り返し傾聴すれば十分報われるであろう。」と結んでいる[7]。平島も同様に、「3楽章を書いてみて、その短い楽章は不要だと、最終的にフォーレは判断したのではなかったか。それくらい弦楽四重奏曲は3楽章で厳しく整い、しかも豊かに満ち足りている。」としている[16]。

各楽章について

[編集]第1楽章は、自由なソナタ形式により、きわめて簡潔かつ対位法的に書かれている[1][16]。

ヴィオラと第1ヴァイオリンの対話で開始される第1主題は、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第16番(作品135)の第4楽章の冒頭を連想させる[16]。この主題を含め、楽章を構成する二つの中心主題は、1878年から1879年にかけて書かれたものの出版されなかったフォーレのヴァイオリン協奏曲(作品14)の第1楽章アレグロから転用されたものである[7][17][5]。フォーレによる、このような過去の未出版作品からの再利用としては、同じヴァイオリン協奏曲のアンダンテ楽章からの『ヴァイオリンとピアノのためのアンダンテ変ロ長調』(作品75、1897年出版)や、交響曲ニ短調(1894年)からのチェロソナタ第1番(作品109、1917年)第1楽章の冒頭部分、同交響曲のアンダンテ楽章の主要主題がヴァイオリンソナタ第2番(作品108、1917年)のアンダンテ楽章に使われた例がある[18]。

第2楽章は、ネクトゥーによれば、徹頭徹尾超自然的な光に満たされた音楽である[3]。ネクトゥーは、豊かな旋律のひらめき、独創的な形式、緊密なポリフォニック書法、透明感などにおいて、この楽章は同作品中でも最高峰をなすという評価を与えており[5]、平島もまた「抒情家フォーレの本領を表す緩徐楽章のなかでもとくに美しいページに数えられる音楽」として、「昂揚と鎮静を微妙に交替させながらよどみなく流れてゆく高貴で濃密な持続は、多彩な主題的要素を包み込んで、内奥に詩的感情の純一な自己同一性を保っている。」と述べる[16][5]。

第3楽章は、前作ピアノ三重奏曲(作品120、1923年)の終曲と同様に、スケルツォとロンドの性格を兼ね備えるが、より力強い音楽となっている[3][16]。この楽章では、和声の反復進行と中心動機の3連符のリズムが多用され、最後はホ長調の激しい歓喜に至る[19][5]。ネクトゥーは、民衆的な喜びに輝くこの終曲は何度も注意深く聴くことが要求される前の二つの楽章とは違い、ただちに記憶に止まる曲であり、ベートーヴェンの晩年の弦楽四重奏曲を想起させると述べている[3]。

またネクトゥーは、この楽章全体を通じて、リズムと伴奏部分とが主題の要素と同等の価値を持っていることに注目すべきとする[5]。この伴奏のピッチカート音型について、クライトンは、チェロソナタ第1番の第1楽章や歌曲集『幻影』(作品113、1919年)の終曲「踊り子」のピアノ伴奏と共通した「非情な要素」を持っていると指摘する[7]。クライトンは同時に、「この並外れた終楽章はフォーレの死を予想させるものはなにもなく、創作力の衰えも感じられない。フォーレの健康が衰えなかったとしたら、室内楽の見事な収穫は、なお続いたと考えて良さそうである。」と述べている[7]。

ジャンケレヴィッチはこの終曲について、「彼(フォーレ)の人生は『熱情』ではなく、一つのゲームとも冗談とも取れるようなフィナーレで終わっている。」としながら、フォーレの作品中における特徴の一つである高雅なソステヌートが見られ、「威厳に満ちたリズムと調和しているかのようであり、まさに彼の安らぎにふさわしい様相を呈している。」と述べている[20]。

構成

[編集]第1楽章

[編集]アレグロ・モデラート、ホ短調、2/2拍子。自由なソナタ形式。

ヴィオラによる切実な問いかけに、第1ヴァイオリンがなだらかな曲線で応えるという対話形式の第1主題が示される[16]。

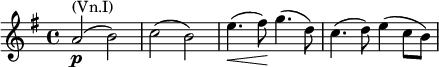

第1主題A

第1主題B

第2ヴァイオリンから始まる経過句を経てト長調となり、第1ヴァイオリンが豊かな旋律性を備えた第2主題を歌う。第1主題後半の断片に基づいて提示部は締めくくられる[1]。

第2主題

展開部は短く、第1主題がフガートや反行形などを取って対位法的に展開される。第2主題の要素も加わって高揚し、第1主題前半の「問いかけ」の動機が第1ヴァイオリンを除く下3声で強調され、これに第1ヴァイオリンが応えるところから再現部となる。第2主題はホ長調となり、コーダでもこの調が維持される。主として第1主題の動機に基づき、穏やかにこの楽章は閉じられる[1][3][5][16][注釈 1]。

第2楽章

[編集]アンダンテ、イ短調、4/4拍子。

この楽章の構造については、ソナタ形式にしたがった解釈(ネクトゥー、平島)と三部形式にしたがった解釈(大宮)に分かれているが、ここでは前者のネクトゥーに基づいて述べる。おおむね3つの主題によって構成されている。第1ヴァイオリンによるゆったりとした第1主題で始まり、他の楽器が対位法的に加わって発展する[1]。

第1主題

第2主題はヴィオラの抒情的な旋律(第2主題A)で、伴奏部で連打される和音とのずれから表現力に富んだ響きを生み出す[3]。これを第1ヴァイオリンが繰り返し、第1主題を思わせる副次旋律(第2主題B)を奏してチェロと絡み合う[1][16][5]。

第2主題A

第2主題B

第3主題は、ヴィオラの8分音符のシンコペーションでたゆたい動くような音型である[1][注釈 2]。

第3主題

第1主題が戻ると楽章の後半となり、第1主題、第3主題、第2主題の順で再現しつつ展開される[3]。第2主題の再現はヘ短調を取り、ここから曲の冒頭部分が低音部から高音部へと受け継がれてゆく[5]。第1主題がもう一度戻ってくるとコーダとなり、第2主題Bとの対話から余韻を残して消えてゆく[3][5]。

第3楽章

[編集]アレグロ、ホ短調、4/4拍子。ロンドソナタ形式。

チェロによる優美な第1主題(ロンド主題)で始まり、ヴィオラ、第1ヴァイオリンに受け継がれる。ロンド主題はピッチカートによる律動的な伴奏音型を伴っており、この音型は楽章を通じて特徴あるリズムを響かせる[1][16]。

第1主題

第1主題が拡大形に変容された経過句[注釈 3]を経て、ヴィオラが8分音符で細かく刻む対声部の上に、第2主題がチェロの高音域で示される[1][5]。

経過句

第2主題

再びチェロに第1主題が出ると展開部となる。二つの主題が数度にわたって繰り返され、その都度展開されてゆく。ヴィオラに第1主題が戻るところから再現部となり、途中からホ長調に転じる[1]。第2主題の再現は4小節に短縮されている[5]。コーダでは、ヴィオラの第1主題からこの楽章の各要素がストレッタ風にたたみかけられる。第1主題に含まれている3連符のリズムに基づいて急速にフォルティッシモにまで高まり、力強く曲を閉じる[3][5][16]。

関連項目

[編集]- ピアノ三重奏曲 (フォーレ):弦楽四重奏曲とともにフォーレ最晩年の室内楽曲。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n 大宮 1981, pp. 92–95.

- ^ ネクトゥー 2000, p. 588.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ネクトゥー 1990, pp. 239–246.

- ^ ネクトゥー 2000, pp. 664.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ネクトゥー 2000, pp. 675–690.

- ^ a b ネクトゥー 2000, p. 814.

- ^ a b c d e f g h i j クライトン 1985, pp. 181–182.

- ^ ネクトゥー 2000, p. 420.

- ^ ネクトゥー 2000, p. 717.

- ^ a b c ネクトゥー 2000, pp. 817–818.

- ^ 美山 1990, pp. 4–5.

- ^ a b ジャンケレヴィッチ 2006, pp. 277–278.

- ^ ジャンケレヴィッチ 2006, p. 390.

- ^ ネクトゥー 2000, p. 725.

- ^ ジャンケレヴィッチ 2006, p. 62.

- ^ a b c d e f g h i j k l 平島 1987, pp. 18–20.

- ^ 日本フォーレ協会 1995, p. 234.

- ^ ネクトゥー 2000, p. 751.

- ^ ジャンケレヴィッチ 2006, p. 392.

- ^ ジャンケレヴィッチ 2006, pp. 328–329.

参考文献

[編集]- ロナルド・クライトン(項目執筆) 著、福田達夫 訳『クラシック音楽史大系7 ロシアとフランスの音楽』パンコンサーツ、1985年。

- ウラジミール・ジャンケレヴィッチ 著、大谷千正、小林緑、遠山菜穂美、宮川文子、稲垣孝子 訳『フォーレ 言葉では言い表し得ないもの……』新評論、2006年。ISBN 4794807058。

- 日本フォーレ協会編『フォーレ頌―不滅の香り』音楽之友社、1995年。ISBN 4276131715。

- ジャン=ミシェル・ネクトゥー 著、大谷千正 編 訳『ガブリエル・フォーレ 1845 - 1924』新評論、1990年。ISBN 4794800797。

- ジャン=ミシェル・ネクトゥー 著、大谷千正 監訳、日高佳子、宮川文子 訳『評伝フォーレ―明暗の響き』新評論、2000年。ISBN 4794802633。

- 平島三郎(CD日本語解説)『ガブリエル・フォーレ:室内楽全集(演奏:ヴィア・ノヴァ四重奏団ほか)』エラート R563-66、1987年。

- 大宮真琴(項目執筆)『最新名曲解説全集 第13巻 室内楽曲 III』音楽之友社、1981年。ISBN 4276010136。

- 美山良夫(CD日本語解説)『ガブリエル・フォーレ:ピアノ作品全集(ピアノ演奏:ジャン・ユボー)』ミュジ・フランス(エラート) WPCC-3236-9(ERATO 2292-45023-2)、1990年。

外部リンク

[編集]- 弦楽四重奏曲 作品121の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト。PDFとして無料で入手可能。